Un Siglo de Oro

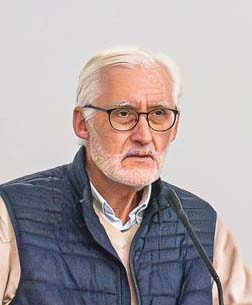

José Ramón Ayllón

Pedro Calderón de la Barca

Pues estamos

en mundo tan singular,

que el vivir sólo es soñar;

y la experiencia me enseña

que el hombre que vive, sueña

lo que es hasta despertar.

Estudiante en Madrid y Salamanca, soldado en Flandes y Lombardía, sacerdote y capellán real, Pedro Calderón de la Barca es, sobre todo, un dramaturgo original e irrepetible, que merece el título de genio tanto como Cervantes y Shakespeare.

Según Ignacio Arellano, Calderón es más profundo que Lope y más complejo que Shakespeare. Sin embargo, le persigue el prejuicio de dogmático y monolítico, en contraste con el hecho irrefutable de sus propios textos. Pero hay que tomarse la molestia de leerlos y de ver sus obras bien representadas, como hicieron Goethe y los románticos alemanes, cautivados por sus ideas y por una escenografía espectacular, exquisitamente barroca, que manifiesta los conocimientos pictóricos y musicales de su autor.

Por su talento, su fantasía, su formación teológica y filosófica, Calderón llevó a la máxima perfección el auto sacramental, un género dramático típico de la España imperial. Deriva de las formas del teatro religioso de la Edad Media, pasadas por el equilibrio renacentista antes de llegar a la brillantez verbal y escénica del Barroco. Su origen y finalidad es la representación, en la fiesta del Corpus Christi, de piezas alegóricas donde los personajes representan vicios y virtudes, el mundo y la iglesia, la pobreza y la riqueza, la justicia y el pecado…

Lope de Vega y Tirso de Molina habían compuesto autos, pero es Calderón quien escribe los más celebrados y quien alcanza su forma canónica. Menéndez Pelayo cree que «en ninguna parte fue Calderón tan poeta como en sus autos, muchísimo más que en sus comedias, como que parece haber reservado las más ricas galas de su fantasía en loor del Santísimo Sacramento».

Si nuestro dramaturgo no hubiera escrito El Gran Teatro del Mundo, el mito de la Caverna nos parecería la mejor alegoría sobre la condición humana. La crítica considera ese auto la culminación del género, síntesis de las ideas católicas, expresión máxima de la estética barroca, y una de las mejores obras de su autor. Su idea básica es sencilla: la vida es una inmensa comedia donde cada ser humano representa un papel. Dios es el Autor que crea a los personajes y les adjudica su cometido: ser el Mundo, ser la Muerte, ser Rey, Hermosura, Discreción, Rico, Pobre, Labrador y Niño. De hacerlo mal o bien responderán ante el Autor después de la muerte, y según su actuación recibirán premio o castigo.

En los mil quinientos versos de El gran teatro del mundo hay sabiduría, dominio técnico y belleza literaria. Cuando el Mundo, al final de la vida, despoja de sus papeles a los personajes, entabla un diálogo inolvidable con cada uno de ellos. Veamos un breve ejemplo:

Mundo.

- ¿Qué has hecho tú?Hermosura.

- La gala y la hermosura.Mundo.

- ¿Qué te entregué?Hermosura.

- Perfecta una belleza.Mundo.

- ¿Pues dónde está?Hermosura.

- Quedó en la sepultura.

La vida como teatro es una comparación que encontramos a menudo en la antigüedad, sobre todo desde Séneca y los estoicos, así como en la predicación española del seiscientos. Hoy mismo a nadie le cuesta entender que el mundo es un gran tinglado donde cada uno representa un rol. Te levantas por la mañana e inmediatamente te colocas la máscara que te corresponde: madre ejemplar, jefe severo, ejecutiva agresiva, estudiante con exámenes, autónomo agobiado, funcionario aburrido… Y esa farsa, que desde el inicio de los tiempos representa cada uno, es lo que llamamos Civilización.

En la Civilización cristiana, el dramatismo del teatro de la vida es muy superior al grecolatino, pues toda la representación depende del final, cuando la muerte llama a cada personaje y le enfrenta al juicio divino, con la consiguiente condenación o salvación eterna. Calderón escribe El gran teatro del mundo en 1637. Dos años antes había compuesto La vida es sueño, drama filosófico que resulta apasionante y máximamente teatral, y que no está por debajo de Antígona o Edipo rey.

Yo sueño que estoy aquí

destas prisiones cargado,

y soñé que en otro estado

más lisonjero me vi.

¿Qué es la vida? Un frenesí.

¿Qué es la vida? Una ilusión,

una sombra, una ficción;

y el mayor bien es pequeño,

que toda la vida es sueño,

y los sueños, sueños son.

Al entrar en crisis el optimismo renacentista, el hombre del Barroco duda, medita y no sabe a qué atenerse, pues la vida es ilusión y frenesí, sueño, sombra y ficción. Hoy hablamos de lo mismo con otras palabras y escasa poesía: “modernidad líquida”.