Sólo se ve bien con el corazón

Leyendo El Principito de

A. SAINT-EXUPÈRY

Andrés Jiménez Abad

"ALGO SE HABÍA ROTO EN MI MOTOR"

El narrador confiesa que las personas mayores –esas que dan tanta importancia a las apariencias- le instaron a que fuera como todo el mundo y que se dedicara a estudiar y a realizar actividades útiles y prácticas, nada de cosas raras como el dibujo.

Por eso se dedicó a la profesión de aviador, y aceptó vivir entre tanta gente hablando de lo que habla todo el mundo, diciendo lo que todo el mundo dice y pensando como todo el mundo piensa. Pero el resultado no fue, por desgracia, una vida feliz, de convivencia social grata y de rica comunicación con quienes había vivido durante años. He aquí, decíamos, su confesión, terrible: “Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente”. Confesión de soledad, de incomunicación, de una vida intrascendente y superficial.

Y no sólo eso; el aviador vivía entregado a su trabajo -"vivía para trabajar", podría afirmarse-; su trabajo se había convertido en el fin y el fundamento de su vida…, hasta que, de pronto…

...“hasta que, hace seis años, tuve una avería en el desierto de Sahara. Algo se había roto en mi motor. Como no llevaba conmigo ni mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar, yo solo, una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua de beber para ocho días.

La primera noche dormí sobre la arena, a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en una balsa en medio del océano.”

No nos engañemos. No se habla aquí de un aviador caído en medio del Sáhara. Estamos ante un hombre –tal vez tú o yo, amigo lector- al que su trabajo, su único asidero, ha terminado también por fallarle. Un despido, un fracaso, una operación ruinosa, una deslealtad… “Algo se había roto en mi motor”. Nuestro hombre se encuentra vacío, tirado, solo, desorientado y en plena frustración, “a mil millas de todo lugar habitado”. En pleno desierto y verdaderamente solo aunque pudiera estar físicamente rodeado de gente.

Y de súbito…

Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que decía:

— ¡Por favor... dibújame un cordero!

—¿Eh?

—¡Dibújame un cordero!Me puse en pie de un salto como herido por el rayo. Me froté los ojos. Miré a mi alrededor. Vi a un extraordinario muchachito que me miraba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque mi dibujo, ciertamente es menos encantador que el modelo. Pero no es mía la culpa. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de seis años y no había aprendido a dibujar otra cosa que boas cerradas y boas abiertas.

Miré, pues, aquella aparición con los ojos redondos de admiración. No hay que olvidar que me encontraba a unas mil millas de distancia del lugar habitado más próximo. Y ahora bien, el muchachito no me parecía ni perdido, ni muerto de cansancio, de hambre, de sed o de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en el desierto, a mil millas de distancia del lugar habitado más próximo.

Una de las cosas curiosas del libro es que a los encuentros humanos que en él se producen les acompaña la salida del sol, como iremos viendo. Y del mismo modo, en los momentos de agonía, desencuentro o desesperación, se lee siempre: “cayó la noche”. En este caso, la narración nos dice que el principito apareció ante el aviador justamente “al amanecer”.

Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma estilográfica. Recordé que yo había estudiado especialmente geografía, historia, cálculo y gramática y le dije al muchachito (ya un poco malhumorado), que no sabía dibujar.

—¡No importa —me respondió—, dibújame un cordero!

Como nunca había dibujado un cordero, rehíce para él uno de los dos únicos dibujos que yo era capaz de realizar: el de la serpiente boa cerrada. Y quedé estupefacto cuando oí decir al hombrecito:

— ¡No, no! Yo no quiero un elefante en una serpiente. La serpiente es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. En mi tierra es todo muy pequeño. Necesito un cordero. Dibújame un cordero.

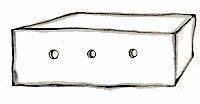

Abrumado por la perplejidad y deseoso de comenzar a arreglar el motor, nuestro piloto dibuja una y otra vez corderos que por su aspecto exterior no complacen a su pequeño interlocutor. Harto, así pues, dibuja una caja con tres agujeros y exclama:

—Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Con gran sorpresa mía el rostro de mi joven juez se iluminó:

—¡Así es como yo lo quería! ¿Crees que sea necesario mucha hierba para este cordero? —¿Por qué?—Porque en mi tierra es todo tan pequeño. Se inclinó hacia el dibujo y exclamó:

—¡Bueno, no tan pequeño! Está dormido. Y así fue como conocí al principito.

Es curioso pero, en medio de la soledad y desesperación del piloto, el principito ha roto su ensimismamiento y le ha sacado del sentimiento de desesperación, obligándole -convertido en pintor improvisado- a salir de sí mismo, de su problema y de su angustia, y a preocuparse por complacer la necesidad de otra persona, de modo exigente incluso, aportando no lo que uno quiere sino lo que el otro necesita; sin dar importancia a la apariencia, para centrarse en algo más profundo e íntimo, invisible tal vez a los ojos.

Comentarios (0)

Comentarios (0)