Europa tiene rostro... ¡de persona!

José Javier Ruiz Serradilla Revista ESTAR. Marzo 2005

Europa es inseparable del concepto de persona, y éste del acontecimiento cristiano. La principal misión de la Iglesia actual y, sobre todo, de los laicos, es ser el rostro concreto que evidencia nuestra olvidada realidad: “hijos amados”... ¡personas!

“Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy”. Estas palabras del Salmo 2 evocadas por Lucas en el Bautismo de Jesús, nos asoman a una de las aportaciones claves del cristianismo a la esencia de Europa. Europa, mal que les pese a muchos, es inseparable del concepto de Persona y éste, inseparable del acontecimiento cristiano. El ajado rostro de la bella y bimilenaria Europa, aunque lleno de arrugas y manchado, es un rostro... ¡de persona!

Si nos asomamos a las grandes religiones no cristianas, no encontramos –con excepción del judaísmo- ni vestigio de este rostro. Las dos grandes religiones orientales, hinduismo y budismo, se empeñan en alejarse de todo aquello que nos acerque a la unicidad del individuo humano. Constatan este hecho, pero para ellas la individualidad es mala. Hay que eliminarla porque de alguna manera tiene que ver con el cuerpo, con la materia corruptible y mala.

Acercarnos a las dos grandes religiones, no cristianas, del libro no nos depara mejor suerte. El Islam constata también el hecho de la unicidad de cada hombre pero lo diluye en la Umma, Comunidad de los Creyentes. Ésta es la importante; y el no creyente, si no quiere entrar a formar parte de tal comunidad, carece de todo derecho, incluso el de la vida.

La concepción del hombre afirmada por el judaísmo es la que más se acerca al rostro personal. Pero la plenitud de los tiempos andaba todavía lejos. Los dos relatos del Génesis nos sitúan ante la obra predilecta de Dios, el hombre, y así lo entenderá la tradición judía, pero la descripción del hombre se centra en sus relaciones y no en lo que es. Además, la doctrina judía de la retribución nos sitúa ante la obligación que tiene el hombre de cumplir con la Ley si no quiere que aparezca ante él el rostro terrible de Dios. Así, el pecador es casi excluido de su condición humana, lo que dificulta una reflexión adecuada acerca del rostro único de cada hombre y mujer.

Jesús rompe con esa doctrina al descubrirnos que el rostro de Dios lo es de misericordia. Y lo es, no desde la relación que ese Dios tiene con sus criaturas sino desde su mismo Ser. Esta es la gran novedad. Jesús nos revela el ser de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es familia. Es un ser que tiene rostro personal, de tres personas que constituyen una unidad familiar. Y sus vínculos son de amor. El Dios que nos presenta Jesús es Persona y, por eso, Amor. Un Dios tripersonal -o Amor- sólo puede ver a sus criaturas humanas, a todas y a cada una, como hijos, como fruto de su amor. Y si Dios es Persona, el hombre también.

Esta gran intuición cristiana necesitaba ser desarrollada y sólo podía serlo en un ámbito que le proporcionara instrumentos conceptuales y profundidad reflexiva. San Pablo, al comprender la universalidad del mensaje cristiano, llega hasta Atenas y allí, en el Areópago, intenta explicar –con conceptos propios de la mentalidad griega- el mensaje cristiano. Pablo de Tarso –judío ortodoxo, ciudadano (greco)-romano y, ante todo, cristiano- se convierte así en el primer europeo, en el fundador de una Europa cuya acta fundacional es su gran discurso ateniense.

El apóstol no fue comprendido, pero inició la aventura del encuentro del (judeo)-cristianismo con la cultura grecorromana, que tuvo lugar merced a la gran genialidad de la cultura griega, la filosofía, el intento de ir al fondo de las cosas y desentrañar su misterio con la herramienta racional. Así, los primeros cristianos de cultura griega -Justino, Ireneo, Tertuliano, Orígenes, Lactancio, Clemente de Alejandría...- intentarán esclarecer con la luz de la razón la gran novedad cristiana acerca del hombre hasta llegar al siglo IV, el gran siglo de la Persona.

Los precedentes

Estamos ante la tarea de acuñar un concepto con el que poder referirse a esa realidad peculiar que comparten Dios y el hombre, y ante el intento de comprender, con los instrumentos proporcionados por la filosofía griega, en qué consiste esa realidad divina y humana. El término acuñado será el de persona. No acuñado al azar, sino debido a su peso semántico. El origen de la palabra persona reside en el teatro griego. Persona (prósopon, en griego) era la máscara que utilizaban los actores y que tenía una doble función: la de encarnar el “personaje” que el actor representaba y, además, servía como “megáfono”.

Traducida al latín, la palabra persona, a imitación del papel que interpretaba el actor, empieza a significar el rol social, el papel que desempeña cada individuo en la sociedad. Al concepto de persona como rol social recurrió la filología alejandrina al establecer los roles gramaticales del hablante: el del que habla (primera persona), el del interlocutor a quien se habla (segunda persona) y el del aquel de quien se habla (tercera persona). Los gramáticos latinos adoptaron esta misma terminología.

El derecho romano de la época imperial equipara hombre y persona. La palabra persona designa el estatus especial del libre frente al esclavo, o del hombre frente a los animales y las cosas. La palabra homo (hombre) se emplea, jurídicamente hablando, para referirse al esclavo, o sea, para el que pertenece a la especie humana sólo biológicamente. Pero también se usa para designar aquello que no es cosa. Así, todos los hombres, también los esclavos, son personas.

Podríamos decir que todos los usos hasta aquí nombrados tienen en común referirse al hombre o a todos los hombres pero sin hacer referencia a su yo íntimo, a lo que le hace algo más que un simple individuo de la especie humana. Los estoicos van cambiando de perspectiva. Sólo se puede ser plenamente hombre desde la realización de su persona. Pero, aunque esto supone un paso importante, se queda todavía en la superficialidad del papel, debido a la negación de la libertad que profesa el estoicismo.

Un concepto cristiano

La palabra persona reaparece en el s. IV en el ámbito teológico cristiano para resolver dos paradojas del propio mensaje cristiano.

La primera paradoja es la de hacer compatible el monoteísmo judío –hay un único Dios- con las palabras de Jesús equiparándose a Dios (Jn. 14,9) y con la referencia al Espíritu de Dios como alguien distinto del Padre y del Hijo (Jn. 15,26). Los teólogos occidentales recurren a la distinción gramatical de tres personas. Del mismo hombre puede hablarse en primera, segunda o tercera persona. Las personas son distintas únicamente por la situación relativa que ocupan en una situación de habla. Así, llegan a afirmar que Dios es “una naturaleza y tres personas”.

La segunda estriba en el intento de explicar la doble naturaleza (humana y divina) de Jesucristo. ¿Cómo explicar que Jesucristo sea al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre? La solución vendrá tras el concilio de Calcedonia y se expresará así: La unión individual de ambas naturalezas no consiste en la mezcla de las dos, sino en que ambas son tenidas por una persona. Esta persona que tiene esas dos naturalezas es divina.

Boecio, en el siglo VI, aplica el concepto de persona para hacer referencia al ser humano en perspectiva trinitaria y cristológica. Su definición de persona dice así: Sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, la persona no es sólo un mero individuo de una especie (lo que Aristóteles designaba como sustancia segunda) sino que es sujeto de su propio ser y de una naturaleza racional, abierta a la realidad, y lo más perfecto en la naturaleza, como dirá Santo Tomás.

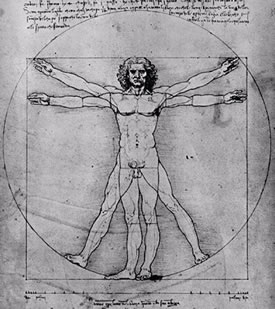

Pero ¿qué aporta Boecio? Algo genial. La persona es una totalidad. Es decir, que cada persona encarna de forma única, irrepetible e insustituible, la naturaleza humana, siendo tan miembro de la especie como cualquier otra. Además, cada persona, por el mero hecho de serlo, no es solitaria, está hecha de amor y para amar, se refiere a las demás personas que encarnan la naturaleza humana con rostros diferentes e irrepetibles, y a la realidad personal divina, también dotada de rostro.

Toda la filosofía medieval seguirá profundizando en esta realidad que se instala en el corazón del hombre europeo. Europa se comprenderá a sí misma como civilización al servicio de la Persona. De hecho, la Ilustración no pondrá en duda la realidad personal del ser humano sino que intentará secularizarla, entenderla sin hacer la menor referencia a su entronque cristiano.

Aquí estamos hoy. Nuestra situación es desconcertante porque no dudamos lo que somos, personas, pero al no reconocer nuestras raíces, perdemos el norte y, por ello, quizás nos encontremos en la época histórica que más habla de la persona –Derechos Humanos- pero más atenta contra ella, porque la persona, cada persona, no es un ser abstracto sino que tiene un rostro y un nombre propio concreto.

En esta desenraizada situación, el grito de Juan Pablo II en Santiago, durante su primera visita apostólica a España, resuena con fuerza: “¡Europa, sé tú misma!”. “Europa, podríamos decir, no olvides tu rostro... ¡de persona!”. Quizás sea ésta la principal misión de la Iglesia en nuestros días y, sobre todo, de la Iglesia encarnada singularmente en aquellos que hemos recibido el don de la vocación laical. Nosotros somos el rostro concreto que anuncia nuestra olvidada realidad: “hijos amados”... ¡personas!

Comentarios (0)

Comentarios (0)