DUC IN ALTUM:

De la superficialidad solo se sale remando

JOSÉ M. VEGAS

Profesor del Instituto Teológico San Juan Crisóstomo de San Petersburgo

(Rev. Acontecimiento. N. 140. 2021/3)

“El hombre puede vivir a la manera de una cosa. Pero como no es una cosa, tal vida se le aparece bajo el aspecto de una dimisión (...). El hombre de la diversión vive como expulsado de sí, confundido con el tumulto exterior: tal el hombre prisionero de sus apetitos, de sus funciones, de sus hábitos, de sus relaciones, del mundo que lo distrae. Vida inmediata, sin memoria, sin proyecto, sin dominio, es la definición misma de la exterioridad y, en un registro humano, de la vulgaridad. La vida personal comienza con la capacidad de romper el contacto con el medio, de recobrarse, de recuperarse, con miras a recogerse en un centro, a unificarse.

A primera vista este movimiento constituye un movimiento de repliegue. Pero este repliegue sólo es un tiempo de un movimiento más complejo. Si algunos se detienen en él y se contorsionan, es por- que se ha producido una perversión. Lo importante no es, de hecho, el repliegue, sino la concentración, la conversión de las fuerzas de la persona. La persona solo retrocede para saltar mejor.

Sobre esta experiencia vital se fundan los valores del silencio y del retiro. Hoy es oportuno recordar- los. Las distracciones de nuestra civilización corroen el sentido del ocio, el gusto del tiempo que corre, la paciencia de la obra que madura, y dispersa las voces interiores, que dentro de poco sólo el poeta y el religioso escucharán.” (E. Mounier, El personalismo, en Obras Completas, tomo 3, Salamanca, Sígueme, 1990, pp. 485-486).

No debemos achacar la superficialidad en exclusiva a la sociedad y a la cultura en la que vivimos. Yo creo que la superficialidad es una tentación permanente de la vida humana. (…) La tentación de una vida superficial consiste en abdicar de las responsabilidades esenciales, y vivir sin grandes cuestionamientos, sin hacernos grandes preguntas, buscando y usando las respuestas prefabricadas que nos ofrece el entorno. El ser humano abdica de su responsabilidad y, por ello mismo, de su originalidad, de su mismidad, de lo que le confiere su carácter personal en sentido estricto.

Esta existencia de la diversión, de la que habla Mounier, no consiste, creo, en vivir simplemente tratando de pasarlo lo mejor posible (una existencia ociosa, dedicada al ocio), sino que hay que tomar el término diversión en sentido radical: estar vertido hacia fuera, en «alteración». (…)

Una existencia que transcurre en la superficialidad no es, por necesidad, una vida centrada en «pasarlo bien», puede ser también un ejercicio de supervivencia centrada en el trabajo, la familia, incluso la religión, pero sin hacerse cuestión de nada, más allá de lo inmediato, de lo está socialmente establecido.

Ahora bien, esta tentación permanente puede hacerse más aguda y amenazante en dependencia del tipo de sociedad y cultura en que vivimos. Parece que es verdad que existen modelos sociales que invitan más a la superficialidad que otros. Aquí traigo a colación un texto de Max Scheler:

“El ascetismo moderno ha desarrollado un ideal que es, en su sentido ético, la exacta antítesis del antiguo: ¡el «ideal» del mínimum de goce con un máximum de cosas agradables y útiles! Por eso vemos que allí donde el trabajo ha adquirido las mayores proporciones (...), la capacidad y el arte de gozar ha descendido al grado más bajo imaginable. La muchedumbre de los estímulos agradables mata precisamente la función y el cultivo del goce, y cuanto más abigarrado, alegre, ruidoso y atractivo se hace el entorno, tanto más triste es por lo común el interior del hombre. Cosas muy alegres, contempladas por hombres muy tristes, que no saben qué hacer con ellas; tal es el «sentido» de nuestra cultura del placer y de las grandes ciudades».” (Max Scheler, El resentimiento en la moral, Madrid, Caparrós, 1993, p. 134).

Esta caracterización (una profecía emitida en 1912) se aplica en primer lugar a la sociedad capitalista de consumo. Pero los modelos socialistas (del socialismo real, hoy de nuevo extrañamente de moda; pero también de la socialdemocracia) no se libran de esta crítica. Porque las diferencias y contradicciones entre capitalismo y socialismo (entre liberalismo y socialdemocracia) son mucho más superficiales de lo que parece, y coinciden en lo fundamental.

Aunque difieran en los métodos (de ahí la superficialidad), están de acuerdo en el fin último al que tienden aquellos: el bienestar material, que les parece el único fin razonable o racional, mientras que dejan todo lo demás (la cuestión del sentido, del bien moral, de la salvación religiosa) en la nebulosa de las preferencias subjetivas, es decir, en el subjetivismo. Ni siquiera hace falta citar a los autores cristianos para criticar esa superficialidad miope. Hasta Aristóteles nos recuerda que los hombres se unen en la polis no sólo para cooperar en aras del bienestar (la sociedad perfecta o autosuficiente), sino también para el bien vivir, vivir en la virtud. Se trata de un fin moral que trasciende la mera supervivencia física, pese a que en Aristóteles se trate de una transcendencia problemática, y que solo en el cristianismo adquiere un rostro definido y definitivo: el Dios personal, el bien vivir como salvación, bienaventuranza, que consiste en la plena comunión con Dios y con los otros seres humanos.

Vemos que la deriva de nuestra cultura occidental, pese a sus profundas raíces (griegas, romanas, bíblicas) parece que se ha orientado a un tipo de existencia superficial, sin verdadera trascendencia, o, todo lo más, a una trascendencia menor: la superación de la crisis dominante en el momento; y siempre hay alguna, pues esa es la esencia de la existencia humana. Pero vivimos en la permanente tensión utópica de alcanzar nuestro descanso en este mundo, en una Arcadia mundana que, como en el suplico de Tántalo, se aleja de nosotros cuando pensábamos que ya la teníamos a mano.

Cuando cortamos con nuestras raíces perdemos el contacto con las dimensiones profundas que alimentan nuestra existencia, y «nos vemos arrastrados por cualquier viento de doctrina» (Ef 4,14), por cualquier corriente pasajera o cualquier efímera moda, frente a la que no podemos resistirnos.

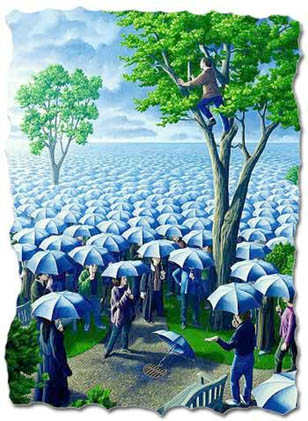

No en vano se ha caracterizado a nuestra sociedad contemporánea como «modernidad líquida». Aun sin tener que estar de acuerdo con todas la ideas y diagnósticos expresados con este concepto por Zygmunt Bauman, la imagen es sugerente, no sólo por el carácter líquido (la falta de consistencia y estabilidad, de compromisos fuertes, de fidelidad a la palabra dada y a los «valores que valen más que la vida» —Mounier—), sino también porque privilegia la corriente, el movimiento superficial, la provisionalidad, precisamente la falta de hondura (como veremos la imagen líquida ofrece, en realidad, otras posibilidades).

Una vida desarraigada y superficial, sin profundidad y reflexión) se centra por necesidad en la apariencia, el aparecer (y el aparentar), en el instante. Esto se ha caracterizado recientemente como la «sociedad de la transparencia» (Byung-Chul Han, La sociedad de la transparencia, Barcelona, Herder, 2013) en la que domina, precisamente, el aparecer: el ser humano tiene que exponerse, mostrarse, hacerse transparente al entorno social. En esto, las redes sociales han supuesto un salto de nivel increíble. Ya no hay que ir a los córners de los estadios para salir en la tele (esto lo entenderán sólo los que superan ampliamente los 50 años), cualquiera puede hacerse presente en el espacio virtual, publicar sus pensamientos, sus fotos, sus viajes... Hemos llegado a un nivel de absurdo tal que hasta los crímenes (violaciones grupales, infracciones de tráfico) se graban y se «cuelgan» en la red (¡y lo hacen los mismos que han delinquido!). Lo que indica que hay un gusto compulsivo porque todo se haga visible. Se trata, dice el filósofo coreano-alemán, de una sociedad pornográfica, en la que todo está expuesto sin tapujos (a diferencia del verdadero erotismo, en el que se juega con la ocultación-exposición). Pero esta hiperexposición al espacio público (aunque virtual) es contraria a la propia condición personal humana, que requiere intimidad y, por tanto, pudor.

Max Scheler, en su ensayo de 1913 «Sobre la vergüenza y el pudor», afirma que el pudor es propio del ser que no es ni animal ni divino, sino que habita entre dos mundos; por ello, el hombre necesita no sólo de la luz objetivante, sino también de la oscuridad que le permite echar raíces hacia dentro y que impide que se le reduzca a objeto. Según Scheler, el fenómeno del pudor se hace especialmente patente cuando se viola la esfera personal de alguien, que es, así, reducido a mero objeto. Así pues, el fenómeno del pudor tiene relación directa con esa esfera inviolable propia de la persona finita. Por eso, en el ámbito de la existencia personal, que es lo mismo que decir espiritual, el criterio cartesiano, objetivante, de evidencia es inadecuado e improcedente. La persona y su esfera de intimidad espiritual no pueden ser puestos en evidencia (la misma expresión española, «poner en evidencia», es suficientemente expresiva y tiene un claro matiz negativo), y el pudor es precisamente la defensa de su dimensión personal, que prohíbe que se la haga completamente accesible y utilizable.

Sutilezas aparte, estas caracterizaciones (líquidas, “transparentes”) hablan de la pérdida y la ausencia de una verdadera trascendencia por crecimiento, que tiende a un bien pleno más allá de sí mismo. Es una trascendencia «vertical» que parte, sin embargo, de la aceptación de sí mismo, de lo que ya se es y que es un don gratuito a partir del cual hay que construir y crecer… Esta trascendencia tiene un componente utópico, titánico, por lo que se trata, o de una pasión inútil, o un don de la Gracia divina.

Como esa trascendencia, decíamos al principio, es un componente esencial de nuestra existencia, una exigencia que brota de la profundidad de nuestra condición personal, su pérdida degenera en formas menores de auto-trascendencia en sentido horizontal propias de la existencia superficial. Es, por ejemplo, la voluntad de ser «distinto» de lo que se es, la negación de sí, de ese don natural, que trata de moldearse al dictado del propio antojo. Una forma típica hoy y expresión meridiana de esta existencia superficial es la moda de los tatuajes: nada más superficial que la piel. Cambiando de piel me parece que me cambio y supero a mí mismo.

Otra, más compleja y problemática (y muy polémica) está ligada a la ideología de género, en la que es el sentimiento lo que dicta la identidad: niego mi identidad natural (niego que haya una identidad natural; he aquí el ser humano como causa sui, un pequeño dios) para dotarme de aquella que «siento» o deseo. Fijémonos en que los sentimientos como los deseos son volubles y cambiantes. Si lo que determina el pensamiento y la decisión es el sentimiento, nos encontramos con una razón (y una voluntad) al servicio de las pasiones (David Hume dixit).

¿Qué hacer? Decíamos antes que la imagen líquida tiene otras posibilidades. En el líquido elemento (mares, ríos y lagos) además de la orilla y la superficie existe la profundidad. Incluso en la sociedad líquida no estamos condenados a la superficialidad, como no estamos condenados a la “transparencia”.

En cierto sentido, un determinado nivel de superficialidad es inevitable. Para profundizar hay que atravesar la superficie, que también es necesaria. Quiero referirme a esta posible respuesta a la superficialidad que nos ahoga con una escena del Evangelio de Lucas (5, 1-11).

La multitud escucha a Jesús desde la orilla. Entre la multitud habría gentes de toda clase, que habían ido allí por lo más variados motivos, unos profundos (búsqueda de salvación), otros perentorios y respetables (curación de la enfermedad), muchos, tal vez, superficiales (curiosidad, deseo de ver milagros, de novedades doctrinales...). Jesús habla, claramente, de verdades profundas. Pero cómo fueran acogidas, es otra historia. Para profundizar y no quedarse en la orilla, en la superficie, hay que mojarse, entrar en la barca y atender al mandato de Jesús de remar mar adentro, a alta mar, al mar profundo: «duc in altum».

Sólo así, lo que fue pronunciado en la orilla se hace fecundo, da frutos (porque hay raíces), recoge toda clase de peces (porque hay aguas profundas).

Para romper con la superficialidad hay que realizar es-te movimiento complejo: primero no condenar a la multitud, porque somos parte de ella, y es ahí donde recibimos mensajes que después habrá que profundizar. En segundo lugar «mojarse», no conformarse con «cumplir», querer más (entrar en la barca, preguntar al Maestro: reflexionar, meditar, leer...). Para ello hay que retirarse, siquiera sea temporalmente: alejarse de la multitud, remar mar a dentro, aunque a veces nos parezca inútil.

Sólo así alcanzaremos los frutos de la profundidad, la abundancia de peces, los higos o las uvas... Lo notable es que esos frutos de la profundidad no son adquiridos sólo para sí, para el propio goce y disfrute, sino también para los demás: con ellos volvemos a la multitud y les ofrecemos el resultado de la pesca milagrosa. Y es que un criterio infalible para calibrar la calidad y autenticidad de la verdadera profundidad es la actitud de servicio, la capacidad de salir de uno mismo hacia los demás.

Comentarios (0)

Comentarios (0)